| 世話人のコーナー | |

| 辻信一 | |

| 中村隆市 | |

| アンニャ・ライト | |

| その他のコラム | |

| その他 | |

世話人・辻信一のコラム |

| 人間らしい経済へのスローダウン(『国民生活』2002年4月より転載) | |||

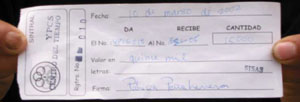

| 南米エクアドルで、シントラルと呼ばれる代替通貨を取材した。経済危機にあえぎ続けたエクアドルでは、2年前、政府が反対世論を押し切って通貨のアメリカ・ドル化 に踏み切り、それまでの国民通貨スクレを廃止した。すでにそれ以前から極めて不安定なスクレの経済からの自立を目指すものとして始まっていたシントラルは、ドル化後の混乱の中で一層困窮化する庶民の生活自衛手段として、着実に広まってきた。 日本でも話題になっている地域通貨と同様、この代替通貨には利子がない。また目に見えるモノとしての紙幣や硬貨があるわけではなく、ただ簡素な小切手のやりとりと通帳上の貸し借り関係だけがあるにすぎない。コタカチ地方におけるシントラルのコーディネーターであるキチュア民族のアロティンゴ氏はぼくに言った。「以前は、ジャガイモを売りたい人がいて、目の前にそれを欲しい奴がいても、ドルがないからというだけの理由で取引きは成立しなかった。はるかワシントンDCで俺たちが一生会うこともない人間たちが製造している金を、今ここに持ち合わせていないというだけで」しかし今は違う、と彼は言う。シントラルは自分の買うニーズと相手の売るニーズの合致さえあれば、いつでも自分で発行できる通貨だ。シントラルを介して、コミュニティは活気を取り戻しつつあるという。「前は生活するのに週30ドル必要だったのに、今では10ドルで済むようになったと言ってみんな喜んでいるよ」

ここには政治学者ダグラス・ラミスのいう「引き算の進歩」という思想が的確に表現されている。ラミスによれば、我々の社会で進歩といえば、必ず足し算のことで、引き算とはすなわち後退のことだと信じられている。その典型が「経済の無限成長」という信仰だ。現に我々は今も経済成長の指標としてのGDPの動向に一喜一憂している。だが、GDPで測れるものは単に貨幣の流れの量、支出の総額でしかない。人間にとって、自然環境にとってその支出の中身が、有益なものか、有害なものかは、そこでは問われない。 我々の信奉する科学、技術、経済における「進歩」が、生態系に深刻な破壊をもたらしてきたこと、そしてその結果我々人類の生存そのものが脅かされるようになったこと、についてはよく論じられている。だがラミスはさらにこうも問う。ところで、「進歩」の恩恵に浴したはずの我々はその分本当に豊かになり、幸せになったのか、と。実は逆に、ハイテク技術にますます依存し、従属するようになった結果、生物としての、人間としての我々の能力は萎縮し、人間同士の関係や自然との関わりはより狭く窮屈なものになっているのではないか。GDPではぼくたちの幸せは測れないのだ。 生活の簡素化とか節約という引き算は、経済成長という足し算に慣れきっている者には消極的で後ろ向きな感じがするかもしれない。でもラミスに言わせれば、それは人間にとって本来の快楽や豊かさをめざす、積極的で前向きな考え方だ。自分がこれまで依存してきたモノを少しずつ減らしていって、それらがなくても平気な人間になる。人間の能力の代わりをする機械を減らして、人間の能力を伸ばすような道具を増やす。本来の意味における文化--――自前で生きていることを楽しむ能力――を取り戻す。「効率」の名のもとに切り捨ててきた人と人との、人と自然との関係を取り戻す。時間をどんどん換金するようなこれまでの生き方をやめ、金を減らしてでもゆったりとした人間らしい時間を取り戻す。

これまでのぼくたちは、週10ドルの生活が週30ドルの生活になることを「進歩」と考えてきた。そしてそれを生活水準の上昇と呼び、「開発」と呼んできたのだった。シントラルを考案した教育家のマオリシオ・ヴィルド氏は、これまでの「経済(economia)」の替わりに「エコシミア(ecosimia)」を提唱している。他者の生活や生態系の犠牲の上にしか成り立たないこれまでの「否定(no)の経済」を、循環共生型の「肯定(si)の経済」へ転換しよう、というのだ。これに倣ってぼくたちも、これまでの経済という名の「不経済」から、人間らしい本当の「経済」へ向かってスローダウンしたい。 註:{ }はルビとして前にかかる |