| ナマケモノ倶楽部とは | |

| ナマケモノ倶楽部とは | |

| これまでの支援先 | |

| 会員になるには? | |

| ナマケモノは怠け者? | |

| さまざまな動き | |

| イベント情報 NEW! | |

| ROR-JAPAN | |

| 地域通貨「ナマケ」 | |

| -ナマケのしくみ | |

| -ナマケをもらおう | |

| -ナマケをつかおう | |

| -ナマケマップ | |

| -トピックス | |

| スローカフェ宣言 | |

| zoony(ズーニー)運動 | |

| ジャパン・アズ・ナンバー9 | |

| 100万人のキャンドルナイト | |

| これまでの活動実績 | |

| 過去のイベント一覧 | |

| 地域通貨「ナマケ」 トピックス |

| 【レポート】“SLOHAS“(スローハス)と生物多様性~ | |

|

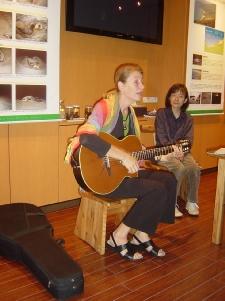

■エクアドルで作った歌 「We live slow」の披露 今回、日本に来て1ヶ月経ったアンニャ・ライトさん。2番の歌詞については日本の事を書いた。日本の多くのビジネスマンは都会の真ん中で急いでいる、そんな中一人だけぽかんと口を開けて空を眺めている男性。彼は気づくだろう。もっとゆっくりで良いのだと。 オーストラリアから 東京に来るとアレルギー状態になる。日本人は忙しい。心からよく働いていると感心する。 *日本に来ると忙しいのではないか? →豪州では 携帯電話など持たないが、旅行中は子どもも小さいので携帯持つ。 |

■ナマケモノ倶楽部の設立のきっかけ? 20年ほど前から日本に来始めた。環境運動のキャンペーンできた。彼らNPOは忙しい人たちだった。持続可能でないと感じた。 若い人たちにお手本となるかというとそうでもないどうやったら自分達が楽しく活動、生活しているかを伝えられるかを考えていた。エクアドルに98年に行った。その際に辻さんとアクトマン(まんグローブを守る活動グループ)と知り合った。マングローブの川の傍に食糧として縛られているナマケモノを初めて間近に見た。 ナマケモノの顔を見たときに笑った顔、無防備の表情それを見て号泣した。人間はなんてひどいことをする。エクアドルではナマケモノを食べる習慣はなかった。森の伐採で出てきて、それを現金収入がない人たちが食糧として食べた。 自分がこの状況に対して行動しないわけにはいかず、5ドルで買って森に放した。同時に自分とナマケモノの出会いについて感想をメールで知り合いに流した。森との共生の大切さを伝えた。ナマケモノ倶楽部の創立者と言われているが生き物のマナケモノとのつながりが大きい。 ナマケモノ倶楽部は世話人の予想を超えて広がった。市民一人一人の参加、丁度必要な時期に立ち上がったのではないか。設立当初Tシャツを作ろうという声があった。中国産のTシャツは安く出来る。しかし、それではダメで、自分達でオーガニックコットンでないとだめ。コンセプトをきちんとして活動することは続いている。 |

|

■スローハス提唱の思い ロハススタイルブーム。日本で耳にするし、目にすると違和感を感じる。オーストラリアでは買わない生活をして棲んでいるのに、こちらはみんなモノを買うことで生活をしようとしている。 ロハスは、お金を持っている人しか買えないのではなく、一部の特権者の者でなく生活できるスタイルの筈。私自身はあまり物を買わないので「貧乏ロハス」と自分のことを言っていたが、まわりが「貧乏ロハス」との言葉のイメージが日本ではあまり良くなかった。そこでロハスを深める言葉として「スローハスの提案」に切り替えた。 健康で持続可能な生活とは お金がなくても生きていける生き方。それを子どもの頃からしてきた。衣料品もリサイクルショップで買ってきた。だから、「収入が少ないと不幸せだ」「環境にやさしい暮らしをするにはお金が必要」と思っていないか?そんなことはない。いまの日本では、情報がモノがどんどん必要となる暮らし方だ。 具体的なスローハスの例を話すと、自分のオーストラリアの家のすぐ近くには森がある。生物を間近に見ることができる。都会の人のロハス生活は大画面の薄型TVがあって、そこに森の光景が流れている。そんな違いだ。 |

|

■日本各地をスローハスツアーで回った感想 神奈川県藤野の友人宅がベースキャンプ。友人含めて藤野に住む人はスローハスな生活をしている。静岡「木の花ファミリー」血縁のない人たちが家族のように生活している。歌ったり、語ったり 人間としての結びつきが強いと感じる。 彼らは深夜2時まで討論するが、私は早く寝る。(睡眠時間をけずるなんてもったいない)辻さんはじめナマケモノの人に言いたいのは、日本人は睡眠時間が短い。9時間、10時間の睡眠をとるべきだ。そしたら早く寝るので消費電力が少なくてすむ。日本人は遅くまで起きすぎる。 司会者:日本では早寝早起きの言葉がある。これはスローハスにつながる。 今回色んなところを 回ってロハスの言葉を知らない人々にも出会った。400人の淑徳大学1年生は全体で2人しか知らなかった。一方で、環境に関心のある人たちは、Sを説明するだけですぐ頷いてくれる。 日本のインターネットで「ロハスよりスローハスが深い」という意味の言葉が流れているよ。深いという表現を使うと専門的=難しい、取り組みにくいと捉えられて、敬遠する人が発生するかもしれないのであまり深いという紹介の仕方は好きでない。スローハスではどこの国でも出来る。忙しいから出来ないことはない。同じように普段働いているから、自分はディープエコロジーはできないと思う人が出ないかと懸念する。 |

|

■海外の森林破壊、伐採への思い インドネシアのサラワク、オーストラリアのタスマニア、エクアドルなどで森を守る活動をされているが日本では紙のエコ偽装が問題となった。どう感じる? 20年近く森林を守る運動に関わったものとしてつらく悲しい。サラワクの森は廃れた、そこで伐採された木は日本にやってきた。タスマニアの木も今伐採されている。専門のデータは持っていないが、今の経済システムのスピードで森を伐っていったらどうなるのだろう? もちろんNGOの活動によって森が守られたという グッドニュースはいくつかあるが・・森を守っても地下に鉱物資源が眠っており、それが欲しいという先進国がいる限りは事態は本当に安心は出来ない。考え方を変えないといつまでも同じこと。 日本は海外に資源を頼っている。オーストラリアからは石炭を買っている。石炭堀の関係で、大地や水が汚れ、グレードバリアリーフがなくなるかもしれない。 日本人(の考え方、行動)が変われば世界も変わっていくのではないか!!! 日本に来る前にタスマニアの原生林が切られるところを見てきた。オーストラリア人は原生林を伐らないでと考える人は80%もいる。日本の大きな製紙会社王子製紙と日本製紙の2社が原生林を切り倒した木のチップを購入している。「原生林を買わない」と消費者が言えば良い。その原生林のチップでなくてもほかのオーストラリアの森の木でも良いはずだ。 三菱製紙はタスマニアで原生林のチップは買わないといって高く評価されている。日本製紙、王子製紙も買わないといっているが、結局は誰かが買っている。明確に表明してくれと激励している。本当に使っていないかどうかは、日本の製紙会社にチップが荷揚げされた段階でウッドチップのDNA鑑定をすればわかるのではないか。 マガジン「ソトコト」のロハスの頁に、ネピアの広告が大きく出ていた。王子製紙商品。これには10%の原生林が混入している。17日に製紙会社とミーティングをする予定。きちんと彼らに伝える。それで調達の方法をかえてくれるのなら、評価をする。 |

|

■なぜ原生林を伐るのか? 価格が安い!?でもそんなに安くない。原生林を切ると植林して照葉樹林として使える。外貨獲得ができるようになると感じているからだろう。オーストラリアの林業は、大きな会社が牛耳っている。 80%の人が反対しているのに原生林が切られるのは市民運動の社会勢力が弱いからなのか?タスマニアは緑の党は支持されている。議員が2人いる。クイーンズランドはいない。 選挙で与野党が変わった。気候変動の問題を取り上げた首相が勝ったが、与党野党の差は余ない。スピリチュアリティで捉えると「原生林の価値をお金の換算」にすることは難しい。スローハスはそんなもの。ロングスリーピングは良いなと思う。 |

|

■会場から情報提供 ①本を作る紙はオーストラリアから運ばれている。すべてバージンパルプ。そして、1日50万冊が廃棄。そのまま売られずに古紙へ。返本率は50%超えている。出版業界が一番環境問題から遅れている。業界だ。 ②スローの問題 以前仕事柄 インスタントの新商品を食べ続けたら 体を壊した。そこで、玄米は炊くのも大変食べるのも3倍時間がかかるが医師に薦められて続けた。そしたら直った。妻病気のため無農薬の畑で栽培した野菜と玄米。 調理に電子レンジを使ったらダメだといわれた。マイクロウェーブはやめるべき。現在、朝ごはんの食事支度から食べ終わるまで2時間かかる。まさにスローハス。地産地消を表す言葉に 「身土不二」という言葉ある。その土地にあるものを食べていれば病気などしない。本当は4里四方だったが、今は、50里四方くらいまでなら食べてもいいのではないか。無農薬の植物を地産地消すると力が湧いてくる。 |

|

■エクアドルの生活 子どもをつれてエクアドルに行く。消費社会から子どもを守りたい。自給自足の場所だから、ゴミはどこに行くのかが分る生活が出来る。勉強にもなる。スローに生きる快楽は私だけの物でなく、皆さんも出来るものだ。 |

|

|

■都会でスローハスな生活をするにはどうしたら良いか? 都会の人でもスローハスな生活をするには、まず、土に触れること、プランターで野菜育てても良い。 ナマケモノ倶楽部の辻さんは、自宅の駐車場のコンクリートをはがして木を植えた。プランターで土を触るのも良い。 大人のための遊び場を作るのもよいのではないか。大人も楽しく体を使うとスロハスな生活に親しめる。山手線に乗っていると温暖化については絶望的な気持ちにはなるが自然と触れることから楽しみをみつけていけば良い。 『京都コップ3』の時に作った歌「自然を壊さずに生きていくことは出来る」ともう1曲歌って終了。 |

イベント企画:向達壮吉@なまくる レポート:小桐登 |

|