| ナマケモノ倶楽部とは | |

| ナマケモノ倶楽部とは | |

| これまでの支援先 | |

| 会員になるには? | |

| ナマケモノは怠け者? | |

| さまざまな動き | |

| イベント情報 NEW! | |

| ROR-JAPAN | |

| 地域通貨「ナマケ」 | |

| スローカフェ宣言 | |

| zoony(ズーニー)運動 | |

| ジャパン・アズ・ナンバー9 | |

| 100万人のキャンドルナイト | |

| これまでの活動実績 | |

| 過去のイベント一覧 | |

| 「スロー大賞(slow award)」2004 |

|

2004年9月、ナマケモノ倶楽部では「スロー大賞」を設け、国内と海外でスローな世界ののために尽力している人を各1人(団体)、勝手に表彰することにしました。 受賞者には、賞金10万円+10万ナマケ(ナマケはナマケモノ倶楽部が取り組む地域通貨です)、スローな版画家・佐藤國男さん(函館、山猫工房主宰)による額縁に入った賞状が贈られました(賞金にはナマケモノ関連企業からの協賛金が含まれています)。 |

| 「スロー大賞」 |

|

スローとは、人と人との、そして人と自然との、フェアでエコロジカルで平和的でスピリチュアルなつながり方をあらわすことば。あなた(方)のスローな生き方は、ファストで貪欲で破壊的で暴力的なエネルギーに満ちた現在の世界に替わる、もうひとつの世界への入り口を指し示してくれます。そのことへの感謝と敬意のしるしとして、スロー大賞という名の小さな賞を贈ります。 2004年10月8日 |

| 「スロー大賞」受賞理由の補足 |

| 人類は、20世紀の後半になってようやく、重大なことに気づきました。それは、今までのように環境破壊を続けていけば、未来世代が生きていけなくなるということです。 |

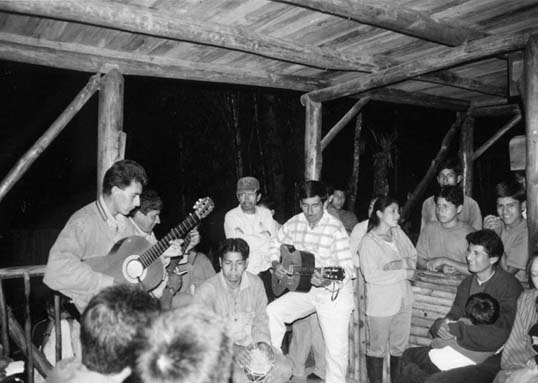

| エクアドルでの「スロー大賞」受賞式 |

<フニン村のキャビンにて交流するツアー参加者と地域住民。撮影:KRY> |

| 「スロー大賞」の発表と賞状/賞金の授与は、9月11日、第三回コタカチ・オルタナティブ・エキスポの夜の部「ノーチェ・クルトラル」で行われました。壇上にナマケモノエコツアー参加者6人とツアー同行スタッフでナマケモノ倶楽部理事の渡邊由里佳さんが上がり、由里佳さんが賞の説明をしたのを、エクアドル駐在員の和田彩子さんが訳し、フニンの代表としてエドムンド・ルセロに渡しました。 |

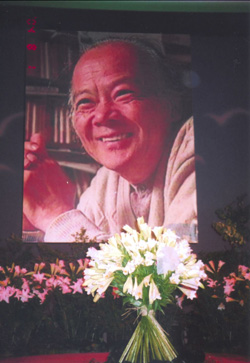

| 故・松下竜一さんへの「スロー大賞」受賞報告 |

|

|

| 11月16日、大分県中津市の松下さん宅を訪ねて、洋子夫人に「スロー大賞」を手渡してきました。また、30年以上、松下さんと環境運動や平和運動を続けてきた梶原得三郎さんにも会って、「スロー大賞」を授与したことと来年からの松下竜一賞について相談してきました。梶原さんは「草の根通信」読者の組織である「草の根の会」の代表を松下さん

<松下竜一さんのスローライフ> |